علي عبد الهادي المعموري

لا يكاد المتتبع لتاريخ العراق السياسي الحديث منذ العام 1921 أن يضع يده على عقد ونصف من الاستقرار السياسي أو الهدوء من دون حرب داخلية أو خارجية يخوضها البلد، او دون مشاكل داخلية مدمرة، وفي الواقع، لو أردنا العودة إلى أزمان أبعد من تاريخ قيام الدولة الحديثة في العراق فلن نجد فرقا كبيرا، في كل الحقب، ولكننا في هذا المقال سوف نركز على الاضطرابات التي عاصرتها الدولة العراقية الحديثة، أو بعض منها بشكل أدق.

منذ البداية، كانت ولادة الدولة العراقية عسيرة، سُفك في سبيلها دم كثير، دفعته عشائر الفرات الأوسط ثمنا لوقوفها أول الأمر مع الدولة العثمانية ـ التي لم تنصف الفرات يوما ـ ثم لتحملهم أعباء القيام بثورة العشرين، الثورة التي أجبرت بريطانيا على أن تغير قرارها بوضع العراق تحت انتداب وإدارة بريطانية مباشرة، وترضخ لاختيار حكم وطني وضعت على رأسه فيصل بن الحسين، الذي بايعه شيوخ الفرات الأوسط ورجال الدين في النجف ملكا على العراق.

على الرغم من ذلك، لم تشهد سنوات حكم فيصل الأول أي استقرار أو هدوء سياسي، وكانت الصدامات المسلحة تنشب بين حين وآخر، بعمل بريطاني مرة لتقييد فيصل، أو بانتفاضة عشائرية تقف خلفها مطالب بعضها سياسي يستجيب لمطالب رجال الدين في النجف، في ظل امتلاك العشائر لسلاح يفوق ما تملكه الدولة بذاتها، وبعضها اقتصادي مصلحي بحت من قبل بعض كبار الملاكين والشيوخ، وبعضها قومي عرقي مثل انتفاضات الكرد ابتداءًا بحركة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي الذي قاد حراكا مسلحا ضد الحكومة في نيسان/ابريل 1924.

وفي الوقت الذي كان فيصل يحاول لملمة شتات العشائر، والتوفيق بين المصالح الوطنية والضغوط البريطانية، وينفي في سبيل نفاذ أمره الكثير من الشيوخ ورجال الدين الذين بايعوه في الحجاز ملكا، ويحاول طمأنة العراقيين لسياسته، قامت القبائل النجدية بالإغارة على جنوب العراق في كانون الاول/ ديسمبر 1924، ليدخل العراق في مناوشات متعددة استطاع فيصل فيها أن يحصل على إجماع لمساندته في محاربة القبائل النجدية المدفوعة من ابن سعود.

وفي أواخر أيام الملك فيصل الأول، نشبت مشكلة قوات الليفي وعناصرها من الاثورييين، القبائل المسيحية التي كانت تستوطن سلسلة جبال حكاري، وجلبها البريطانيون مشكلين قوات الليفي من بينها، وبعد قيام الحكم الوطني، رفض الاثوريين تسليم سلاحهم للدولة، الأمر الذي قاد إلى صدام مسلح كانت نتيجته مقتل عدد كبير من الاثوريين فيما سمي بمذبحة سميل، قبيل وفاة فيصل الأول وخلال رحلته العلاجية التي توفي خلالها في ايلول/ سبتمبر 1933 ـ تشير بعض المصادر إلى أن فيصلا توفي متأثر بنبأ ما حدث دون علمه، أبان تولي بكر صدقي لقيادة الجيش العراقي ـ لتسجل نقطة دموية كبيرة في تلك الحقبة المبكرة.

شهد عهد فيصل اضطرابات عشائرية مستمرة، وصدام بين القوات الحكومية والعشائر، بعض الاضطرابات كان احتجاجا على جمع الضرائب على الأرض، وبعضها كان سياسيا بحتا، خصوصا بعد الاضطرابات التي تنامت عقب المعاهدة العراقية البريطانية في حزيران 1930 حتى وصلت إلى إضراب في العديد من المدن العراقية وفي الفرات الأوسط خصوصا.

وبعد وفاة الملك فيصل الأول، ازداد الوضع تعقيدا، وقامت انتفاضات متعددة على الحكومة، مثل انتفاضة الشيخ خوام العبد العباس الفرهود، شيخ بني زريج في منطقة الرميثة، التي كانت استجابة لما طرحه المرجع الشيعي وقتها الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء من احتجاج على ما وجده سلوكا طائفيا لدى السلطة، وعدم إشراك جميع العراقيين في الحكم، الانتفاضة التي قمعت بطريقة دموية أسقطت الكثير من الضحايا عام 1935، وفي ايار/ مايو أعلنت الأحكام العرفية في الرميثة وسوق الشيوخ، وفي أيلول/ سبتمبر تمرد عشائر المدينة في البصرة، وفي تشرين الأول/ اكتوبر تمرد الايزيديين وأعلنت الأحكام العرفية في سنجار.

في العام التالي، وفي تشرين الاول/ نوفمبر من العام 1936، وقع واحد من أهم الأحداث في العراق، والذي سيؤثر على مجمل تاريخه اللاحق، التدخل الأول للجيش في السياسة، إذ قام الفريق بكر صدقي، رئيس أركان الجيش، وبالتشاور مع الملك الشاب غازي بن فيصل، بقيادة انقلاب استهدف إسقاط حكومة ياسين الهاشمي، التي قمعت الانتفاضات الفلاحية التي ذكرناها مسبقا بطريقة قاسية، ولم يتوقف الانقلاب عند إسقاط حكومة الهاشمي وجلب حكومة جديدة نالت ثقة الملك، بل وصل إلى قتل أول وزير دفاع عراقي، الفريق جعفر العسكري، الذي خدم في الجيش العثماني واثبت شجاعة فائقة، وكان من مؤسسي الجيش العراقي بعد قيام الدولة الحديثة عام 1921.

على أي حال، لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ لم يتلبث بكر صدقي طويلا قبل أن يقتل بدوره في آب/ اغسطس 1937، وتنتهي الحكومة الانقلابية بمسار صدامي.

ثم شهد العراق مرة أخرى حركة مسلحة عنيفة، عرفت فيما بعد بحركة مايس 1941، او حركة العقداء الأربعة، التي أسقطت بدورها حكومة نوري السعيد وجاءت بحكومة انقلابية رأسها رشيد عالي الكيلاني، وخلعت الوصي على العرش الأمير عبد الإله من منصبه، ووضعت محله الشريف شرف، لتسقط بدورها على يد البريطانيين بعد صدامات عسكرية غير متكافئة مع قوات الجيش العراقي، أطيح بعدها بالكيلاني وحكومته في أيار/ مايو، وأعيد الأمير عبد الإله إلى منصبه، وبينما هرب الكيلاني خارج العراق ولم يعد إلى العراق حتى ستينات القرن الماضي، فإن العقداء الأربعة تم إعدامهم مع بعض المدنيين الآخرين المتعاونين معهم، مثل يونس السبعاوي.

خلال الأحداث تلك كلها، كان شمال العراق ـ حيث يقطن الكرد ـ يشهد اضطرابات مستمرة، والحملة العسكرية تلو الحملة، منذ قمع حركة الشيخ محمود الحفيد تباعا إلى سنوات متأخرة، حيث خاض الكرد صدامات مسلحة مع مختلف الحكومات المركزية سواء في الحقبة الملكية أو في الحقب الجمهورية بمختلفها بما يضيق المقال عن حصره، وإذ سبق ان ذكرنا تمرد الشيخ الحفيد، نذكر بعضا من التمردات الكردية اللاحقة، ففي تشرين الأول/ اكتوبر 1943 اعلن ملا مصطفى البارزاني تمرده من بارزان بعد عودته من ايران، واستمر تمرده الى تشرين الاول/ اكتوبر من العام 1945 يهزم ويهرب الى ايران، ثم يعود ويعلن تمرده مرة أخرى في ايار/ مايو 1947، ويظل بمناوشات متفرقة الى ما بعد الانقلاب عام 1958، فيجدد الحركة المسلحة عقب سلام مع الحكومة المركزية، ويعود للحرب في ايلول/ سبتمبر 1961، وتتجدد الاشتباكات في 4 آذار/ مارس 1965 وصولا الى تحقيقه تقدما مهما في أيار/ مايو 1966 وتستمر العمليات بالتصاعد حتى آب/ اغسطس 1967، وصولا الى شن القوات الحكومية هجوما على مناطق سيطرة البارزاني في كانون الاول/ ديسمبر 1968.

ظلت حالة القلق هذه حتى التقاء صدام حسين ـ كان نائبا لرئيس الجمهورية وقتها ـ بالبارزاني في آذار/ مارس 1970 لتبدأ سلسلة مفاوضات قادت الى اعلان بيان 11 آذار/ مارس لحل المسألة الكردية، الذي بانت بوادر تعثره بقطع المفاوضات في تشرين الأول/ اكتوبر 1972، لتنهار اتفاقية الحكم الذاتي في آذار/ مارس 1974 ويندلع القتال مرة أخرى، حتى توقيع اتفاقية الجزائر بين ايران والعراق عام 1975 التي توقف على إثرها دعم شاه ايران للاكراد، فانهارت حركة البارزاني وأعلن ايقافها وانسحابه الى ايران، ثم اندلاع حرب العصابات في المناطق الكردية الجبلية الوعرة في ايار/ مارس 1976، دون ان يفوتنا ذكر وقوع معارك تشرين الاول/ اكتوبر 1991 بين القوات العراقية والكرد في اربيل والسليمانية وانسحاب القوات العراقية منها، ثم الصدام الكردي الكردي الذي قاد مسعود البارزاني الى ان يستنجد في آب/ اغسطس ببغداد لدعمه ضد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني.

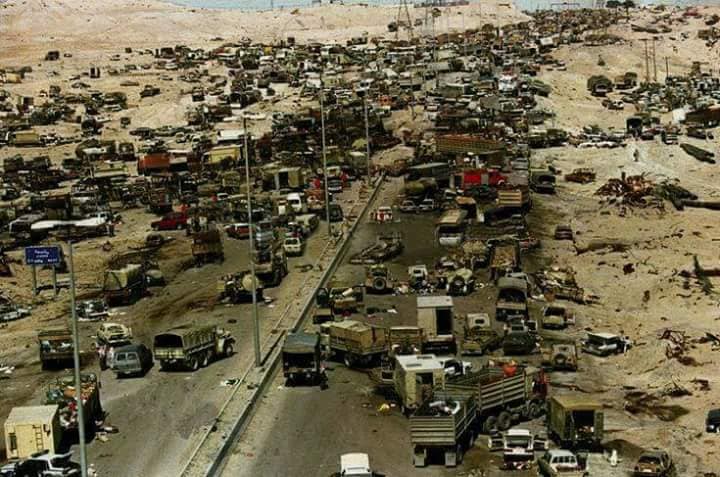

في غضون ذلك كله، كانت المشاكل الداخلية والصدامات العنيفة مستمرة، محاولات انقلابية ناجحة واخرى فاشلة، واعتقالات، وعمليات اغتيال، وصولا إلى انقلاب صدام حسين على البكر، وتوليه منصب رئيس الجمهورية، وإعدام عدد من القيادين البعثيين عام 1979، ولم يتلبث طويلا حتى اندلعت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران في ايلول/ سبتمبر 1980، لتستمر ثمانية اعوام، وما أن أعلن عن وقف اطلاق النار في 8/ 8/ 1988، حتى اجتاحت القوات العراقية الكويت في الثاني من آب/ اغسطس 1990، ليدخل العراق في مواجهة عسكرية مدمرة مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير 1991، التي قادت الى انسحاب كارثي مدمر للجيش العراقي من الكويت، وتندلع على أثره انتفاضة كبرى في آذار/ مارس ضد نظام صدام حسين خرجت خلالها 14 محافظة عراقية عن سيطرة بغداد.

ولم تتوقف تداعيات حرب الخليج الثانية على الحصار الاقتصادي المدمر، بل استمرت تفاعلاتها العسكرية، ففي ايلول/ سبتمبر 1996، أطلقت الولايات المتحدة الامريكية 44 صاروخ طراز كروز لتدمر مواقع القيادة في جنوب العراق، ثم تعود لتقود عملية ثعلب الصحراء في كانون الاول/ ديسمبر 1998 وهي اوسع عملية عسكرية تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا منذ حرب الخليج الثانية عام 1991.

وكانت العاقبة الكبرى هي ما ترتب على توجيه الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش في 17 آذار/ مارس 2003، مهلة لصدام حسين بـ 48 ساعة للخروج من العراق قبل بدأ الحرب عقب اتهامه بتطوير اسلحة نووية، ودعم الارهاب، وفي 20 من الشهر ذاته بدأت حرب الخليج الثالثة لتعلن في نيسان/ ابريل 2003 احتلال بغداد واسقاط نظام صدام حسين.

ومنذ العام 2003، بدأت الحروب الداخلية بالتنامي، متخذة طابع طائفي، طرف تقوده الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة، وطرف تمثله تنظيمات مسلحة مختلفة، كان بعضها يركز على قتال القوات الامريكية فحسب، بينما مارس بعضها الآخر حرب طائفية معلنة، مثل تنظيم القاعدة، وراح ضحية تلك الحرب آلاف من الضحايا المدنيين الابرياء.

أخذت الامور تنفرج نسبيا بدايات العام 2009، مع استمرار الانفجارات الدموية الكبيرة دون توقف، وصولا الى كارثة انهيار الجيش العراقي في الموصل في حزيران 2014 ومدن أخرى، لتخسر الحكومة المركزية السيطرة على مساحة شاسعة من الاراضي تقارب ثلث مساحة العراق، وتدخل في حالة صدمة عسكرية لم ينقذها منها سوى اعلان المرجع الاعلى في النجف عن فتوى الجهاد الكفائي في 6/ 12/ 2014، التي طالب فيها المواطنين بالتطوع في القوات العراقية والدفاع عن وطنهم، فتتأسست بعدها فصائل عسكرية غير نظامية انضوت لاحقا في مؤسسة عرفت باسم الحشد الشعبي، ودخلت مع القوات النظامية في حرب مفتوحة مع تنظيم داعش (الدولة الاسلامية في العراق والشام)، حرب استمرت حتى اعلان التحرير عام 2016، بمشاركة واسعة من مختلف الأجهزة الامنية والعسكرية في العراق، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مكلفة العراق الكثير من الخسائر البشرية، وتخريب المدن والبنى التحتية، وظهور فواعل عسكريين جدد من الصعب ضبطهم مرة أخرى ضمن سلطان الدولة العراقية.

هنا، لنا ان نتسائل، ما هي السمة الأبرز التي هيمنت على الدولة العراقية الحديثة خلال عمرها الذي قارب القرن؟ والإجابة الوحيدة هي: الحرب، حرب مستمرة دون توقف، داخليا بين الحكومة ومناوئيها، خارجيا بين العراق وجيرانه، بين العراق وتنظيمات مسلحة عابرة للحدود، حروب اولدت مشاكل اجتماعية معقدة، وصراعات حزبية وإثنية طائفية، قادت بدورها الى أن تشعل حروبا أخرى، وتولد أزمات اكبر، وينمو على هامشها طفيليون استفادوا من اقتصاد الحرب، بالسمسرة، والرشاوى، وفرض الرأي السياسي، وغيرها من المشاكل.

الحرب، هي أم كل شيء في العراق، وعاقبة كل خلاف سياسي فيه، بسبب عدم الاتفاق على العقد الاجتماعي المؤسس للدولة، ولا ريب والحال هذه أن تستمر الحرب، ما دامت القوى السياسية العراقية الممثلة للإثنيات غير قادرة على أن تقدم من بين رجالها آباء مؤسسون يبنون الدولة، ويركزون دعائمها.

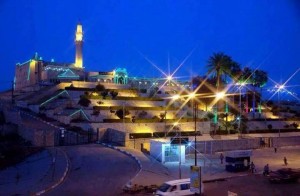

الصورة: دمار الجيش العراقي بعد الانسحاب من الكويت، طريق الموت.